耳より小話【その10】

「聞こえる」と「分かる」はちがう?

~語音弁別検査のお話~

皆さんは耳鼻咽喉科で「聴力検査」を受けたことがありますか?

よく行われるのは「純音聴力検査」ですが、実は「言葉の聞き取り」を調べる「語音弁別検査」もあります。今回はこの2つをご紹介します。

純音聴力検査とは

もっとも一般的な聴力検査で、ヘッドホン等をつけて「ピーッ」という音を聞きます。

どの高さの音(周波数)を、どれくらい小さな音まで聞き取れるかを調べ、結果は「オージオグラム(聴力図)」にまとめられます。

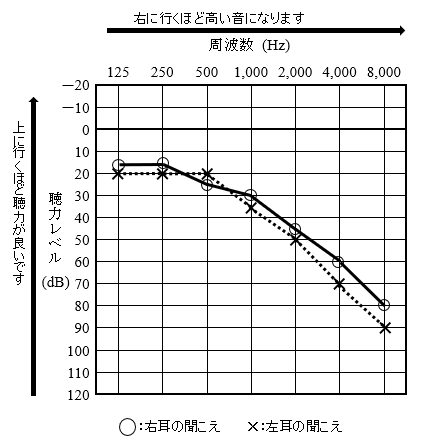

純音聴力検査の見方

これは純音聴力検査の結果です。

・縦軸(音の大きさ):上に行くほど聴力が良いです

・横軸(音の音質):右に行くほど高い音になります

・〇:右耳の聞こえです

・×:左耳の聞こえです

この聴力結果は両方の耳の高音が聞き取りにくい難聴(加齢性の変化に多い)を示しています。

語音弁別検査とは

純音聴力検査が「音を感じ取れるか」を調べるのに対し、語音弁別検査では「どれくらいはっきり言葉を聞き取れるか」を評価します。

検査では「ア」「ス」「バ」などの言葉を一文字ずつ聞き取り、どの音量で何%正しく答えられるかを確認します。

語音弁別検査の目的

「音は聞こえている」けれど「何を言っているか分からない」といった場合、語音弁別検査が役立ちます。同じ聴力でも言葉の聞き取りやすさには個人差があります。

補聴器装用の開始前には語音弁別検査が必要です。補聴器の装用耳を決めたり、補聴器の効果を評価する指標になります。身体障害者手帳の交付のためにも語音弁別検査が必要です。

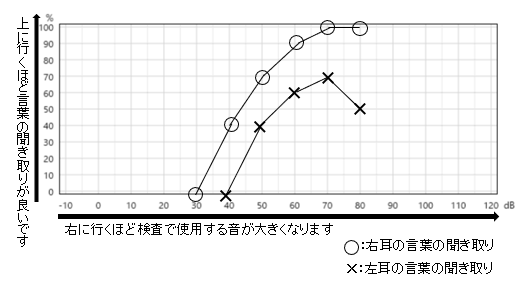

語音弁別検査の見方

これは語音弁別検査の結果です。

・縦軸(聞き取りやすさ):上に行くほど言葉の聞き取りがいいです

・横軸(音の大きさ):右に行くほど検査で使用する音が大きくなります

・〇:右耳の言葉の聞き取りです

・×:左耳の言葉の聞き取りです

検査の利用方法

補聴器の効果を評価する指標になる

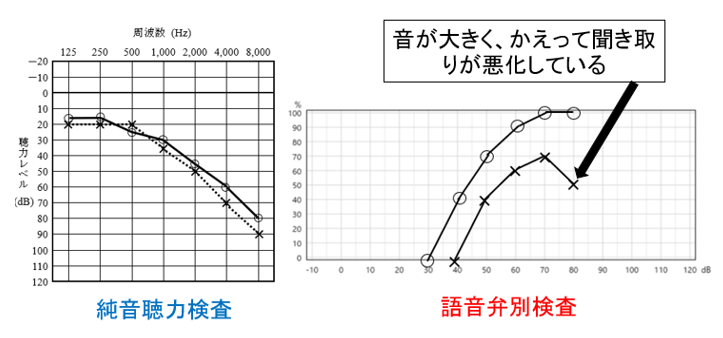

下の検査結果のように純音聴力検査での両耳の聞こえに大きな差がなくても、語音弁別検査の結果では左右で言葉の聞き取り能力に差がみられることがあります。

また、難聴の種類によっては、音を大きくすれば聞き取りが改善する場合もありますが、一方で、下の語音弁別検査の左耳のように、必要以上に大きくするとかえって聞き取りが悪化することもあります。

補聴器は基本的に「音を大きくする機器」であるため、その耳が本来もつ言葉の聞き取り能力を超えて改善させることは困難です。左耳(✖)は聞き取り能力が最高で70%ですが、これを100%にすることはできません。むしろ音を大きくしすぎると「うるさすぎる」「割れて聞こえる」など、かえって聞き取りが悪くなることもあります。右耳は音を大きくすれば言葉がよく聞き取れていますので、補聴器は右耳が有効です。

身体障害者手帳の交付基準に用いられる

聴覚障害による身体障害者の認定は、純音聴力検査や語音弁別検査の結果によって判定されます。認定されると、補聴器購入時に公的な補助を受けられる場合があります。身体障害の認定では、聴力検査は時期を開けて複数回行うことが必須になっています。別の検査が必要になる場合もあります。

<参考>

聴覚障害による身体障害認定基準

| 等級 | 障害程度 |

|---|---|

| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上 |

| 3 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上 |

| 4 | ①両耳の聴力レベルが80デシベル以上 ②両耳による普通話声の最良の最高語音明瞭度が50パーセント以下のもの |

| 6 | ①両耳の聴力レベルが70デシベル以上 ②一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50dB以上 |

厚生労働省のホームページより改変