7月17日(木)の「現代日本の文化と社会」(日本語・日本語教育学科専門科目)では、山梨県甲州市にあるキスヴィン・ワイナリーで醸造長を努める齋藤まゆ氏をゲストスピーカーに迎え、日本ワインをめぐるさまざまな視座からのお話をしていだきました。

まず、日本のワイン文化と産業の全体像について、動画とスライドとともに話してくださいました。

現時点で500以上ある日本のワイナリーですが、日本ワインには140年の歴史があり、甲州市と牛久市(茨城県)を起点に明治初期から良質な国産ワインが作られていたこと、中でもキスヴィンの本拠地である甲州市塩山の地理的、地質的特徴を生かした農法が世界農業遺産として認められたことなど、日本でのワイン造りの歩みについてのお話がありました。

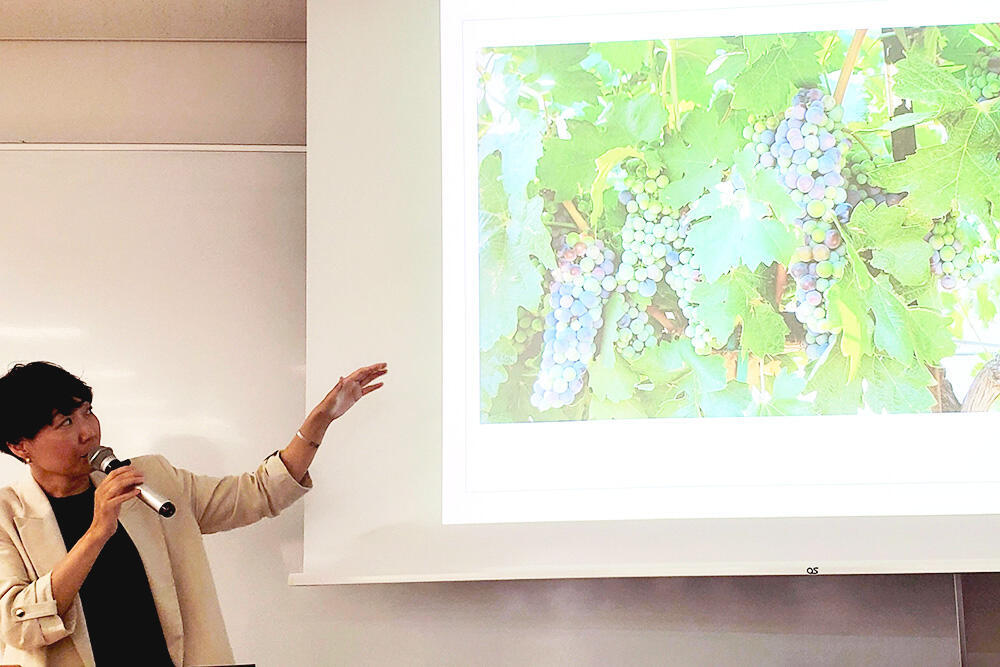

次に、ワインの製法、ラベルが示すこと、葡萄の品種などワインについての基礎知識に続いて、山梨を代表する葡萄品種である「甲州」の特徴に触れながら、葡萄を育てる行程がどのようなものかをスライドを交え分かりやすく説明していただきました。

その上で、近年日本で葡萄の生産の場に携わりたいという人が増えていることについてのお話があり、諸外国では葡萄づくりが季節労働の場であるのに対し、日本では無報酬で働くことを希望する人が多く、このことは世界からみると珍しいとのことでした。その意味で昨今の日本では生産者に対する理解が進んでいて、生産者と消費者の距離が近いことが独特のワイン文化を形成している旨のお話がありました。

また、生産の現場をめぐる新たな動きとして、葡萄の絞りかすを企業と提携してバイオプラスチックや養殖魚など動物のえさに利用するなどの取り組みも紹介されました。

齋藤氏によれば、今日のワイン造りには科学的知識とセンスの両方が必要とのことですが、醸造家に何より必要なのはワインが好きなことであり、齋藤氏自身、フランスの畑で生産の喜びを知ったことがワイン造りの道に入るきっかけになったとのことでした。

ワイン造りにはさまざまな困難もあるが、諦めずに来られたのはワインが好きだという気持ちがあったから苦手な数学の勉強もした、何かが好きならその気持ちを大切にしてほしいと学生への訴えかけがありました。

また、齋藤氏は語学力を含む発信力も大事であることも強調され、ワインの神様と呼ばれるジェラールバッセ氏にキスヴィンが絶賛され世に知られるようになった経緯を踏まえ、ネットなどを通じた情報発信の重要さについてのお話がありました。

ワイン造りと社会のあり方との関係については、山積する日本農業の課題に向き合う上で、地域全体を盛り上げていくという視座の重要さが語られました。齋藤氏自身、ワイン製造を含む日本の農業の行く末を考え、耕作放棄地を葡萄畑に変える取り組みを進めていますが、一人ひとりが出来ることを積み重ねていくことが文化の継承や社会の維持につながっていくのだとの見解が示され、その点現代の若者が社会貢献への意識が高く、自分の仕事の社会における意味を考えている人が多いことへの希望が述べられました。

最後に、齋藤氏が何人もの著名人と交流する中で実感したこととして、ワインを通じた人とのつながりが外交をはじめとする国際交流の場でも重要な役割を果たしうること、その意味で日本という国が他国と良好な関係をつくる上でもワインの存在意義が今後高まるのではとのお話がありました。

「ワインは平和なときに飲まれる飲み物」なのだという言葉が印象的でした。

繁忙期に遠方からわざわざお越しくださった齋藤氏ですが、絶えず学生に話しかけるような語り口に、リラックスした雰囲気の授業となりました。

ワイン造りで大変なことをどう乗り越えてきたのかとの学生からの質問に「大変なこともあるが、好きだから乗り越えられる。問題を乗り越えられなかったら本当に好きではないと思うから」とのコメントに、思うところがあった学生も多かったのではないかと思います。