学部・学科

Faculty目白大学では、2022年度から新宿キャンパスの学部生を対象に、「SDGs副専攻」と「DX副専攻」の2つの副専攻を設置しています。

変化の激しいこれからの社会を生き抜いていく上で必要となる、どの学問分野にも共通の資質・能力を、それぞれの主専攻での学びと掛け合わせながら、身につけることを目的としています。ここでは、副専攻制度や本学の授業例を紹介します。

副専攻授業・イベント等の紹介

-

2025.06.08

2025.06.08共通科目

「SDGs基礎セミナー」

ゼミ生が新宿区の子ども支援の実際を訪問見学しました担当:西山 里利教授(子ども学科)

-

2025.01.21

2025.01.21共通科目

「SDGs特別セミナー」

合同ゼミ成果報告会を開催しました担当:飛田満教授(地域社会学科)

西山里利教授(子ども学科)

石田好広教授(児童教育学科)

田中泰恵教授(社会情報学科)

勝野正博教授(メディア学科) -

2024.12.17

2024.12.17共通科目

「SDGs特別セミナー」

西山里利ゼミ3年生が特別講義「子どもの遊びと支援の実際」を開催しました担当:西山 里利教授(子ども学科)

-

2024.11.25

2024.11.25共通科目

「SDGs特別セミナー」

西山里利ゼミ3年生が特別講義「SDGsの実践例」を開催しました担当:西山 里利教授(子ども学科)

-

2024.11.07

2024.11.07第56回桐和祭で「SDGsアクション2024~プレゼンテーション&ディスカッション~」を開催しました

担当:飛田 満教授(地域社会学科)

石田 好広教授(児童教育学科)

田中 泰恵教授(社会情報学科)

西山 里利教授(子ども学科)

渡邉 はるか准教授(児童教育学科) -

2024.10.08

2024.10.08共通科目

「DX特別セミナー」

DXコンサルタント会社を訪問し、DXの現場を体験しました担当:中村 裕一郎教授(経営学科)

平山秀昭(メディア学科) -

2024.08.22

2024.08.22共通科目

「SDGs基礎セミナー」

SDGs副専攻基礎セミナー(春学期)受講のお薦めポイント担当:西山 里利教授(子ども学科)

-

2024.07.26

2024.07.26共通科目

「SDGs基礎セミナー」

特別講義「子ども支援における子ども食堂の役割」とワークショップによる発表担当:西山 里利教授(子ども学科)

-

2024.07.25

2024.07.25共通科目

「DX基礎セミナー」

平山ゼミ・中村ゼミ合同でGoogle Cloud / Vertex AIを実践担当:平山秀昭(メディア学科)

中村 裕一郎教授(経営学科) -

2024.07.11

2024.07.11共通科目

「SDGs基礎セミナー」

SDGsの観点で農業体験に参加しました担当:田中 泰恵教授(社会情報学科)

-

2024.06.17

2024.06.17共通科目

「SDGs基礎セミナー」

子どもを軸としたSDGsに関する支援の検討担当:西山 里利教授(子ども学科)

-

2024.06.06

2024.06.06【SDGs副専攻共催】

第23回 目白大学人間学部子ども学科公開講座2024「現代の子どもの生活習慣を考える」 -

2022.08.01

2022.08.01分野横断科目

「持続可能な社会を考える」担当:飛田 満教授(地域社会学科)

-

2022.08.01

2022.08.01分野横断科目

「デジタル化社会を考える」担当:中村 裕一郎教授(経営学科)

-

2022.08.01

2022.08.01学際科目

「社会生活のデザイン」担当:田中 泰恵教授(社会情報学科)

-

2022.08.01

2022.08.01情報活用演習

「情報活用演習Ⅰ・Ⅱ」担当:皆川 武准教授(メディア学科)

-

2022.08.01

2022.08.01グローバル課題探求科目

「グローバルな視点で学ぶ社会と人間」担当:石田 好広教授(児童教育学科)

-

2022.08.01

2022.08.01学際科目

「問題解決・思考法」担当:峯村 恒平専任講師(児童教育学科)

副専攻制度の紹介

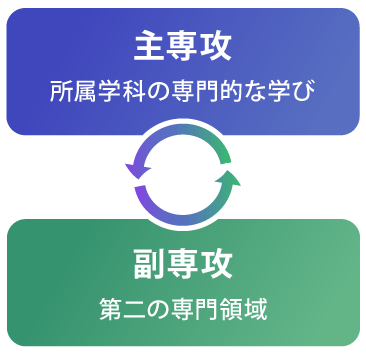

副専攻とは?

所属学科の専門分野以外に、体系的にまとめられた科目群から、興味関心のある科目を修得することで、主専攻の学びにプラスした学習を進められる制度です。

- Point1:時代のニーズに合わせた2つの副専攻

- Point2:主専攻と掛け合わせる学び

- Point3:修了要件を満たすと「副専攻修了証」を授与

Point:1

時代のニーズに合わせた2つの副専攻

-

SDGs 副専攻

SDGs(Sustainable Development Goals)とは、「持続可能な開発目標」と訳され、2015年の国連サミットで採択された国際的な目標群です。「健康と福祉の推進」「質の高い教育」「地球環境を守る」など、SDGsに関する科目を体系的・段階的に履修できます。

-

DX 副専攻

現代社会で求められるAIやデータサイエンスの基礎について学べる科目を用意。デジタル技術と社会のかかわりについて段階的、体系的に知ることができます。実際のデジタル技術の活用について考えながら学習を進めます。

Point:2

主専攻と掛け合わせる学び

どの学問分野にも共通の資質・能力を伸ばす副専攻の履修により、主専攻の学びにもつながる知識を修得することができます。さらに「副専攻ゼミ」では、さまざまな学科の学生同士で課題を追求し、仲間と協働する活動を経て、積極的に活躍できるリーダーを育みます。

モデルケース①

児童に環境教育ができる

教員になりたい児童教育学科SDGs副専攻環境問題や人権問題など、現代の課題に関する解決力や価値観を学び、教育者としての素地を養います。

モデルケース②

サステイナブルな視点を持ったビジネスパーソンを目指したい地域社会学科SDGs副専攻各企業、社会の取り組みや考え方を学び、環境や経済など社会問題の解決に貢献するための視点を身につけます。

モデルケース③

環境やバリアフリーに配慮したイベントを実施できるイベントプランナーになりたいメディア学科SDGs副専攻国際社会共通の目標であるSDGsについて理解した上で、イベントづくりの目的や方法を考えます。

モデルケース④

人材不足の解消や、効率的な技術の習得など介護現場のデジタル化を推進したい人間福祉学科DX副専攻福祉の現場で活用できるデジタル技術を学び、将来的に介護DXを推進できる人材を目指します。

モデルケース⑤

データ分析を用いたマーケティングで、商品開発をしたい経営学科DX副専攻データ分析の活用方法について理解を深めた上で、商品開発から流通までのプロセスを実践で学びます。

モデルケース⑥

グローバル企業で活躍するためのデジタル技術や考え方を学びたい英米語学科DX副専攻ビジネスで通用する語学力を養うとともに、国内外の企業のDXの最新事例を通じて、基礎的な知識を修得します。

Point:3

修了要件を満たすと「副専攻修了証」を授与

所属する学科の卒業要件を満たした上で、副専攻の修了要件を満たすと、学位記とは別に、「副専攻修了証」が授与されます。修了証により、就職活動や進学でも自身が学んだ学問について、分かりやすく提示することができます。

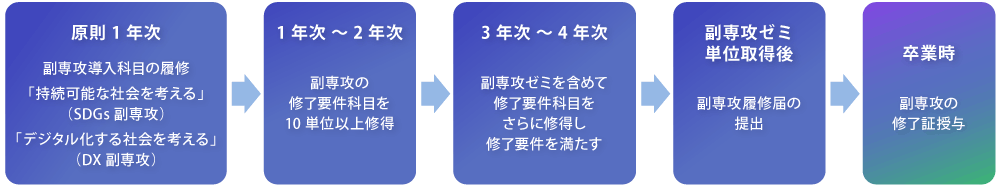

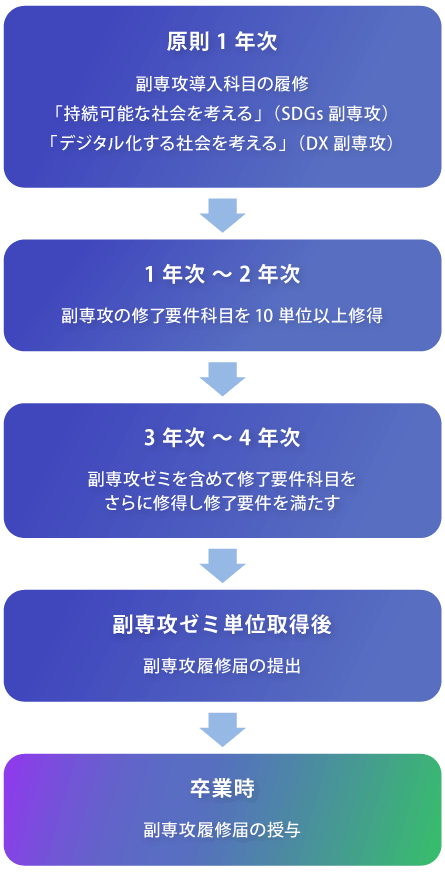

副専攻修了の流れ