-

太原孝英学長による開会の挨拶 たくさんの方にご来場頂きました

7月27日(土)、第24回目白大学人間学部子ども学科公開講座「保育・教育における多様性とは?~外国につながりのある子どもの支援~」を開催しました。

本講座では、外国につながりのある子どもの支援に焦点を当て、多文化共生における保育・教育のあり方を、多様な立場から考える貴重な機会となりました。当日の来場者は168名で、高校生や保育者の方々、絵本の読み聞かせボランティア等、さまざまな方にお越し頂き、盛況裡に終わりました。

第1部は、本学科の村田久教授が登壇し、マレーシアやニュージーランドの保育・教育の実践例をもとに、日本の保育現場における多文化共生の課題と可能性について講演しました。

子どもたちの多様な背景を理解し、それを保育・教育に生かす大切さが語られました。また、アイデンティティや言語の課題、ニュージーランドの保育制度についても触れました。社会全体が子育てを担う時代において、保育・教育者には多文化共生を踏まえた専門的な視点と実践力が求められており、現場や大学での学びを通じて視野を広げ、社会的価値のある保育を実現することの重要性が強調されました。

第2部では、4名の話題提供者による実践報告が行われました。

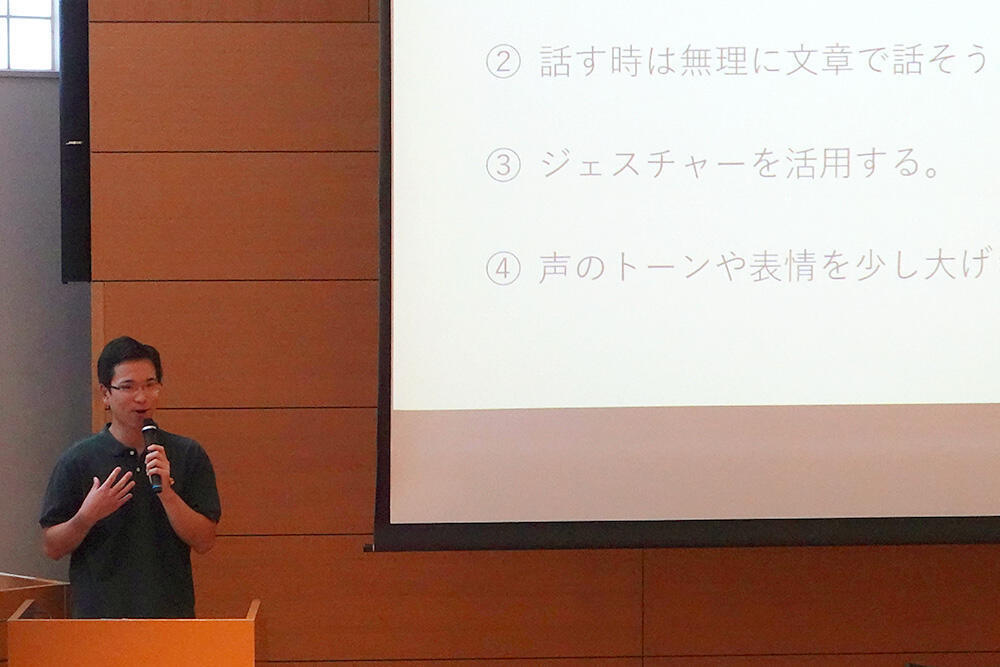

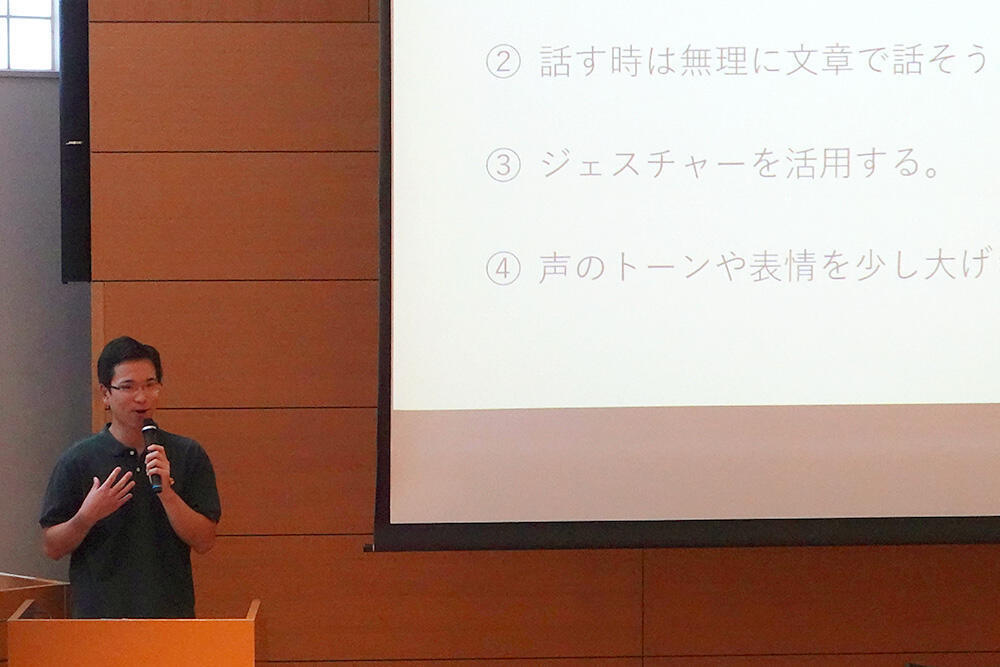

1人目の村山勇太氏(保育士 渋谷区立本町第三保育園)は、外国にルーツを持つ子どもや保護者と日々向き合う中で、日常会話を通した信頼関係づくりなど、現場での丁寧な工夫について話しました。

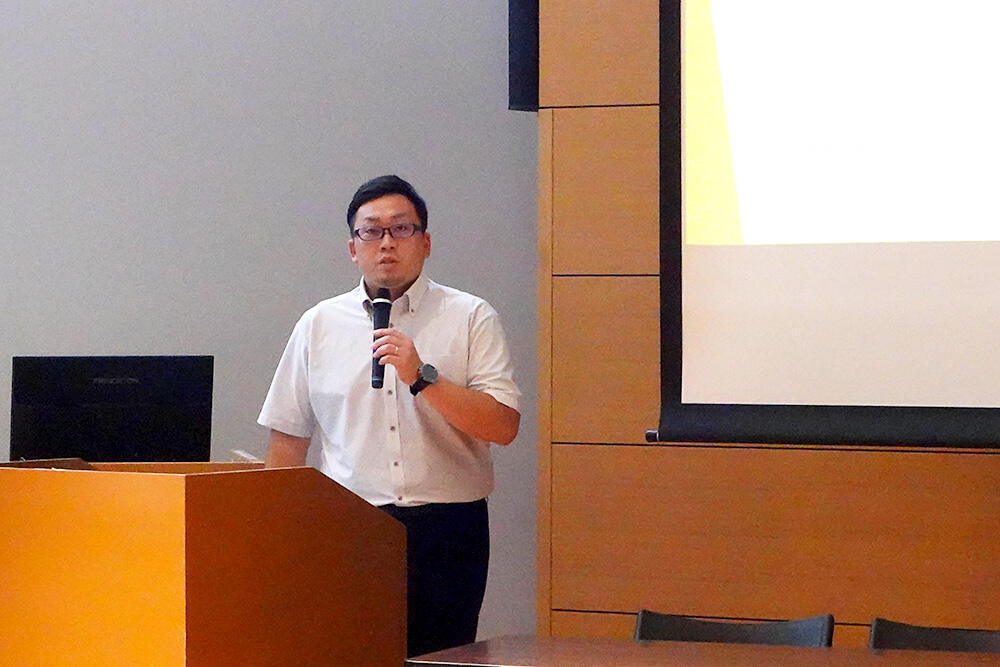

2人目の松山昌平氏(幼稚園教諭 学校法人貞静学園貞静幼稚園)は、母語を話すことをためらう子どもの葛藤事例を紹介しました。通訳支援や文化背景を踏まえた保育の実践を共有し、異文化を尊重する姿勢の大切さが語られました。

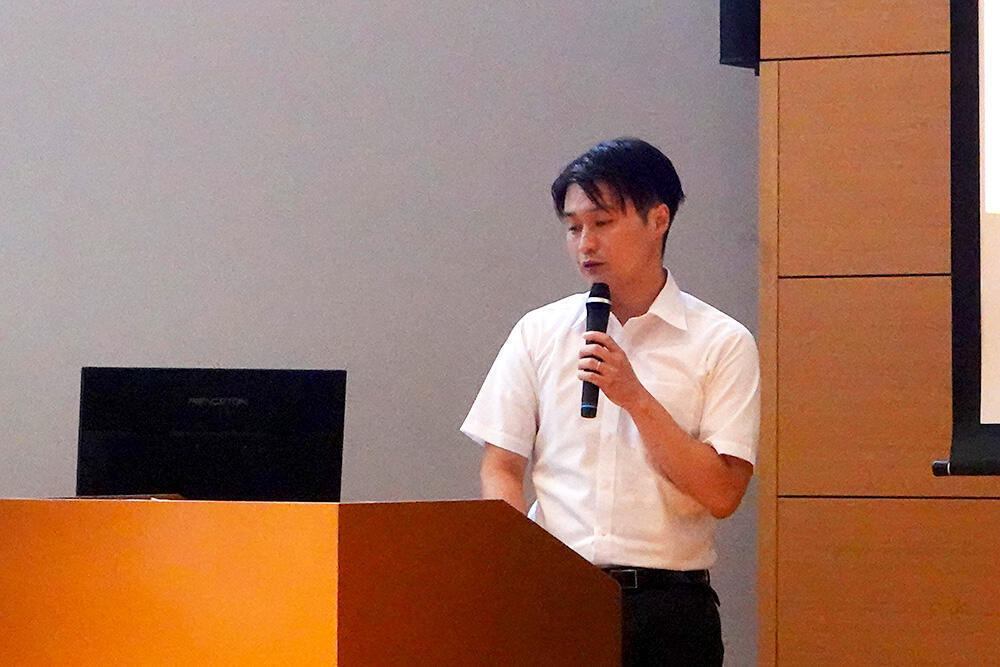

3人目の小坂玲生氏(小学校教諭 山梨県甲府市立新田小学校)からは、初任校での事例をもとに報告しました。日本の学校文化や生活習慣に不慣れな家庭に対し、ポルトガル語での情報提供や個別面談を通じて、生活や行事への説明を行うこと、進路相談や放課後教室など多面的な支援を展開し、保護者や児童の学校への理解と協力体制が築かれた実践が紹介されました。

4人目の當銘美菜専任講師(目白大学人間学部子ども学科)は、多様な言語・文化背景を持つ子どもへの日本語支援や文化的配慮の重要性を報告しました。支援が十分に行われていない現状や、大人の判断だけで「大丈夫」とせず、子どもの声に丁寧に耳を傾ける姿勢の必要性が指摘されました。多様な視点を持ち、思い込みを避けることが、多文化共生への第一歩となることが強調されました。

村山勇太氏

小坂玲生氏

松山昌平氏

當銘美菜専任講師

パネルディスカッションでは、文化的背景の異なる子どもたちへの配慮、宗教的な制約に対する対応、教育現場の支援体制づくりなどについて活発な質疑応答が交わされました。本講座を通じて、多様性の中で育つ子どもたち一人ひとりに寄り添う視点の重要性と、それを支える保育者・教育者の専門性の高さが改めて認識されました。

目白大学人間学部子ども学科では、今後も社会のニーズに応える実践的な研究と発信を続けてまいります。来年度の公開講座も、ぜひご期待ください。

-

パネルディスカッションの様子